Корзина пуста

Проверьте все доступные продукты и купите некоторые из них в магазине

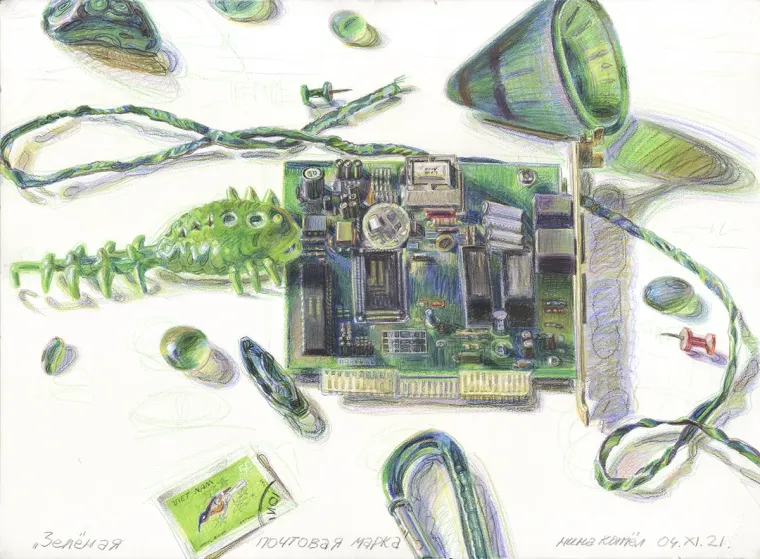

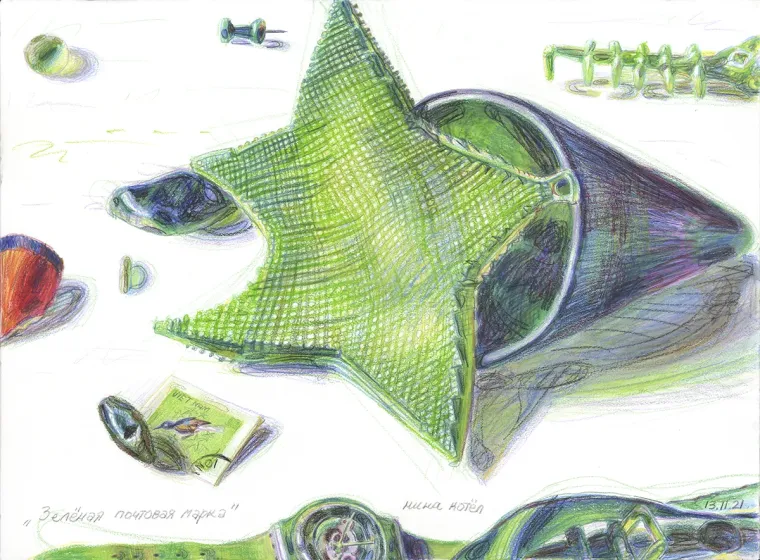

В пространстве Cube.Moscow открылись 12 новых выставок, в том числе «Зеленая марка» Нины Котел. Forbes Life поговорил с Ниной Котел о том, как была сделана зеленая выставка в Cube.Moscow, о любви к людям и предметам

Художники Нина Котел и Владимир Сальников — гуру московского актуального искусства. Их творческий и семейный союз продолжался 35 лет. В 2015 году Владимир Сальников умер от сердечного приступа. В 2017-м об их истории любви, пути художников и философов в современном мире режиссер Наталия Назарова сняла фильм «ВоваНина». В 2018 году в ММоМа на Петровке состоялась ретроспектива Владимира Сальникова, чье имя широкая публика только начинает открывать для себя. В этом, 2021 году, у Нины Котел — три персональные выставки: в «Крокин-галерее», в «Галерее XXI века» и «Зеленая марка» в галере Shilo в Cube.Moscow. О роли искусства, о свободе и любви Нина Котел рассказала Forbes Life.

— Нина, можно ли сказать, что все ваши детально, крупно прорисованные предметы, приключения осколков, обрезков, фруктов и овощей со снятой кожей — это одна растянутая во времени серия про тайный мир вокруг нас?

— Если я что-то вижу и предмет меня завораживает, я стараюсь его со всех сторон осмотреть. Потом он у меня живет. Могу его не рисовать, только смотреть на него время от времени. В какой-то момент происходит толчок, щелчок, и я понимаю, как его нарисовать.

Это может быть совершенно невнятная серия, которая никуда не пойдет. Но из нее может родиться что-то другое. Что-то в итоге вылезет, придет в голову. И оно может стать предметом искусства.

Как-то я шла с подругой по Питеру и мне буквально бросился под ноги осколок зеленого стекла.

Недавно ко мне пришел молодой галерист Игорь Шиленков. И когда смотрел мои работы, а я показывала и свою выставку «Нарисуй это красным», которую делала Лена Селина в галерее «Пересветов переулок» , заметил, что по статистике аукционных домов лучше всего продаются работы синего цвета, — а он любит зеленый. «Так давайте сделаем зеленую выставку», — говорю я. Достала рисунки с этим зеленым питерским подкидышем. Потом из Петербурга мне прислали посылку со множеством зеленых предметов. Там был и маленький зеленый швейцарский ножик, и зеленая вьетнамская почтовая марка. Глядя на марку, я вспомнила, как в школе переписывалась с вьетнамской девочкой, какие это были удивительно красивые письма на рисовой бумаге, — так возникла моя «Зеленая марка».

Летом в «Крокин-галерее» была моя выставка «Незащищенные». Она действительно собиралась, формировалась много лет. Первую серию этих работ, десять рисунков я сделала еще в 1995 году. Назвала ее «Без кожи». Эти рисунки я сложила в папку и специально никому не показывала. Через год, в 1996-м, сделала еще серию. Они получились очень большими. И как будто с другим смыслом: фрукты превращались в какие-то скалы, становились романтическим пейзажем, с тенями, с морем. Они тоже лежали все это время. А в феврале этого года, когда мне предложили выставку в «Крокин-галерее», вдруг поняла, что давно хотела показать эту тему. Но откладывала. Думала, напишу маслом, и уж тогда. И вот написала. Сначала большую грушу, потом две маленькие. Потом баклажан.

Почему-то всем очень нравился баклажан. А он меня очень мучил. Очищенный, он сгнивал, серел. Все остальные хорошо держатся без кожи, яблоки вообще прекрасно, их можно долго писать, а баклажан — неустойчивый, сереет, коричневеет, в нем какое-то появляется какое-то мясо. Совсем не может существовать без кожи.

— На ваших работах почти не бывает людей, но, тем не менее, они полны эмоций. В какой момент люди исчезли? Или вы их убрали?

— Все эти предметы, фрукты, овощи — метафоры. Когда мы видим их, мы все равно имеем в виду самих себя, своих близких, людей, которых нам бы хотелось защитить. Хотя я умею людей рисовать, я этому училась. Вот недавно искала какие-то другие работы и нашла кучу своих обнаженных. Вова много рисовал обнаженных. У него это были шедевры. У меня тоже неплохие. Но у меня не было драйва к этому.

А какие-то люди хотели, чтобы их не только Вова рисовал, но и я. Например, у Вовы была серия «Женственность» с обнаженными мужчинами. И один философ, который пришел к нам позировать, сказал: «Я не буду участвовать, если Нина меня не будет рисовать». Тогда я тоже стала его рисовать.

— Вы с Вовой всегда вместе принимали участие во всех дискуссиях, все позиции в спорах, точки зрения вы разделяли. Не было такого, что он придерживался одного какого-то мнения, а вы — другой.

— А у нас очень сходились взгляды с Вовой.

— При этом Вова, как Пушкин, тек многими реками, проделал сумасшедший, очень разный творческий путь. А у вас стилистически всегда одно перетекает в другое, есть постоянство, единство.

— Вова экспериментатор, а я более цельный человек. Вова — близнец по гороскопу. Его рвет во все стороны. Считается, что близнецы распыляются. И тем не менее, я очень хорошо знаю близнецов, они могут распыляться, но они много и делают. И у них многое получается.

Но главное — мы сошлись во взглядах, у нас было похожее воспитание, мы из похожих семей. У нас очень ранняя идентичность, что у Вовы, что у меня. Я поняла, что я художник, с 10 лет. Стало ясно, что это мое. Так бывает, когда родители художники или искусствоведы. Но у нас с Вовой — простые советские семьи. У меня папа — военный инженер, мама — учительница географии. У Вовы папа — военный юрист, а мама — врач. До школы я рисовала немножко. Но родители не понимали, что с этим делать. А в первом классе меня посадили с девочкой Томой, которая на перемене вынула плетеную корзиночку, а в ней была вышивка и нитки мулине. И она стала вышивать цветочки и кошечку. Я была потрясена. Чуть ли не в первый же день пришла к ней домой. Ее отчим — художник. Сергей Иванович Гришин, очень скромный человек. Он сидел в комнате за занавеской и делал иллюстрации для книжек и журналов.

То, что я увидела у них дома, меня перевернуло. Там были акварельные портреты не хуже Серова и Репина. Например, сидит Томочка в красненьком сарафанчике, у нее на руках блюдо с вишнями, и она их ест. Ее мама сидит, подперев голову рукой, на руке — часики «Заря», кофточка черненькая с белыми горошинками.Материал по темеМожно ли верить российскому современному искусству: вышла книга Владимира Сальникова

А еще я была потрясена книгами. До этого я не видела книг по искусству. У них было кнебелевское (Иосиф Кнебель — создатель первого в России специализированного издательства по искусству, в 1920-е — заведующий издательства Третьяковской галереи, — Forbes Life) издание «Серов, Левитан, Врубель». И еще другие альбомы. В общем, я пропадала у них. Томочкин дедушка встречал мою маму и говорил: «Вы не любите своего ребенка? Почему он у нас все время торчит?». Мы там делали уроки, обедали. Недавно, когда учила английский, выучила фразу: «I became an artist thanks to her family» («Я стала художником благодаря ее семье», — Forbes Life).

В третьем классе мы вместе с Томой пошли в Дом ученых, в студию рисования. В четвертом классе мы поступили в подготовительную вечернюю школу, а затем в СХШ, среднюю художественную школу (Государственная средняя художественная школа им. Т.Г.Шевченко в Киеве, — Forbes Life). Тогда таких школ при академических вузах на всю страну было три, в Москве, в Ленинграде и в Киеве. В Москве — при Суриковском, в Питере — при Репинском, в Киеве — при Шевченковском. Была единая программа, сдавали конкурсные экзамены, поступить было очень трудно. Но нам повезло, мы не сдавали диктант и математику, а только специальность.

Вот нам 11 лет, мы идем и рассуждаем: «Каким ты хочешь быть художником?» — «Я как Врубель» — «А я как Серов». Я, конечно, хотела быть Врубелем. Хотя копировала Серова, копии задавались в школе.

Это был тяжелый детский труд. Приходишь в школу, у тебя две живописи, два рисунка и две композиции, перерыв, потом занятия общеобразовательные, литература, математика, биология. И так до пяти вечера. И после этого ты еще идешь делать зарисовки на вокзал, на почту.

В классе — всего 15 учеников. Так что, можно сказать, у нас было индивидуальное обучение.

Так шло наращивание, набирание мастерства. Тогда считалось, что надо учить так. Сейчас можешь и поздно начать, и своими собственными усилиями, и брать частные уроки.

— На ваш взгляд, та советская система была эффективной?

— Для меня — да. Моя выучка мне никогда не мешала. Я свободно себя чувствую. Надо писать — я пишу, надо рисовать — я рисую. Надо снимать видео — я снимаю видео. Я фотографирую, я свободно компоную. И конечно, такая насмотренность с детства дает совершенно особый взгляд на мир. У меня с 11 лет есть документ, который дает право зайти в любой музей бесплатно.

— Какие основные события сформировали вас как художника?

— Это, конечно, детство. Школа меня формировала. Потом, конечно, встреча с Вовой. Володе был 31 год, а мне 30 лет. Я вспоминаю наши годы от 30 до 40. Это было самое активное время, мы очень много работали, день и ночь. Я просыпалась в ночи, у меня что-то возникло в голове. Я тут же делала маленькие рисунки. У меня куча этих маленьких рисунков.

Вот недавно в Греции я сидела под оливой и рисовала опунцию. Это кактус с таким фруктом, весь в иголках. Вот ее хвост. Я сфотографировала две ее части. Она похожа на рисунок Пикассо или на что-то еще.

В прошлом году я нарисовала папоротник в гостях у нашей приятельницы. Или вот осколок стеклянный, сам мне бросился под ноги. Я обожаю такие находки. Кто-то мне что-то приносит, кто-то дает. С каждым предметом, маленькой вещицей связана своя история.Материал по теме«Это абсолютно бессовестное, эгоистическое «потребительство». Как меценат Владимир Смирнов по любви собрал коллекцию для Третьяковки

— А как возникают истории в картинках? Эти предметы на ваших рисунках действуют как герои комиксов, у них свои сюжетные отношения, движения.

— Я всегда много рисовала. Но в 1970-х это были, как я сейчас понимаю, разрозненные, сырые вещи. А когда мы с Вовой соединились, и у него, и у меня возникла какая-то бешеная концентрация творчества. Мы все время что-то делали. Я рисовала тогда снега, сугробы. Мы жили на первом этаже на станции метро «Молодежная». Перед нашими окнами был садик около дома, дорожка и забор. И я сделала графитным карандашом 12 рисунков разного состояния дорожки в снегу. Там такие голубые линии. Как снег был толстым, дорожка маленькая, еле видна. Как она стала черной, как она стала грязной. Как мы по ней тянули елку. И отдельно сугробы растаявшие.

Первой моей настоящей серией стали «Обрезки». Вова тогда делал иллюстрации книжные, должен был пойти в издательство. Он оформлял рисунки в паспарту, и обрезки бумаги летели на пол. Когда я увидела абстрактную композицию из этих бумажек и лезвия, я сделала рисунок. Потом нарисовала акварельные бумажки, порезанные, как палитра. Вот это моя первая ясная серия. То, что я люблю. Я люблю абстрактную композицию. И тут все соединилось. Многие не видят в моих работах, что я абстрактно компоную. Я же не просто ставлю в середине предмет и не выстраиваю барочный натюрморт. Мои предметы чаще всего на белом фоне, как китайские цветы и птицы.

Чтобы попасть в Союз художников, нужно было стать участником двух всесоюзных и одной, как тогда говорили, зональной выставки. Так в 1984 году я написала серию «Метро», где изображала стенки станций метро. И когда я подала эти рисунки на молодежную выставку, мне сказали, что так никто метро вообще не рисует, так нельзя, — и не взяли. Поэтому мы выставлялись на однодневных вечерах. Было классно, шел обмен между специалистами, между экспертами. Мы постоянно ходили друг другу в мастерские смотреть работы.

В 1982 году мы с компанией поехали на Куршскую косу. И вот мы втроем сидим на пляже с Вовой и с Сашей Юликовым. У нас всех большие папки. Я пристально рисую камни, волну. Вова рисует четыре стихии, своего сына, маленького Петю. А Юликов рисует море, полосочки. Сидим, обсуждаем искусство. Вчера моя ученица спрашивает: «Ниночка, скажите, застой — это прямо в воздухе чувствовалось?». Я говорю: может, в воздухе и чувствовалось. Но нас это никак не касалось. Я всегда была абсолютно свободным человеком, и Вова — свободный человек. Я же никогда нигде не работала, в смысле, не служила. Вова преподавал, он делал иллюстрации, он писал статьи.

Мы с Вовой энергетически друг друга очень заводили. Мы рыскали по букинистическим магазинам, искали каталоги западной живописи. До 1982 он преподавал в Полиграфическом институте на факультете художественного оформления печатной продукции, как он тогда назывался. Все наши находки Вова носил студентам, книжки показывал. Он хотел их расшевелить. Он говорил: «Ребята, вы же носите модную одежду, слушаете модную музыку. Почему же вас не интересует современное искусство?».

— Многие студенты и художники приходили к вам домой. Ваша квартира стала эпицентром московской художественной жизни восьмидесятых-девяностых.

— В 1990 году в нашем окружении появились новые молодые искусствоведы, молодые современные художники. Искусствовед Леня Бажанов, с которым мы приятельствовали еще с 1970-х, познакомил нас с Ирой Горловой, с Таней Растопчиной. Бажанов открыл Центр современного искусства на Якиманке (ГЦСИ, позже переехал в здание на Зоологической улице, — Forbes Life), и там было восемь галерей. В одной из галерей, «Студии-20», директором работала Таня Растопчина, а Ира Горлова была куратором.

— У Вовы есть работа на эту тему «Разговор об искусстве». На первом плане обнаженная ниже пояса женщина стоит спиной к зрителям, а чуть в глубине за столом сидите вы, одетая, с чашкой чая, увлеченная разговором, что-то показываете рукой. Дело происходит, кажется, у вас на кухне.

— Нет, в комнате. Я всегда принимала участие во всех обсуждениях. Я человек, который очень много замечает и все внимательно читает.

С Вовой было интересно обсуждать что угодно. Встаешь с утра и понеслось. Завтракаешь, о чем-то говоришь. И так целый день. Мы каждый день с ним говорили об искусстве, всегда. На этой картине — Сандра Фриммель, немецкий искусствовед. Она приехала в 2000 году в Питер по программе академических обменов. Прожила там год. Учила русский, тусовалась с художниками. У нее в квартире не было отопления. Сандра думала, что это в порядке вещей, что в России не топят. В 2001 году Сандра приехала в Москву на выставку. Нас познакомили питерские подруги. А через несколько месяцев она написала письмо, что планирует приехать с фотографом делать книгу о русских художниках. И спросила, можно ли у нас остановиться. В письме Сандра упомянула: «Я умею хорошо готовить». Вова ответил, раз готовит, пусть приезжает и готовит.

И в фильме «ВоваНина», который сняла про нас Наталия Назарова, Сандра как раз режет рыбу и рассказывает на камеру эту историю. А я сзади стою. По правде говоря, Сандра нам не готовила, только в последний день встала к плите. Они носились с фотографом по всей Москве. Я говорю в фильме: «Вова добрый, поэтому он тебя пустил». Но она нас полюбила, и мы ее. Пока Сандра у нас жила, мы беседовали с утра пораньше.

— Но ваши отношения с Вовой такое тесное общение не размывало?

— Мы ничего не скрывали друг от друга. Ни деньги, ни какие-то мысли.

— По-моему, у вас был на двоих один мобильный телефон и одни ключи от квартиры.

— Двое ключей было. Мобильный поначалу один, потому что он не нужен был вроде бы.

— При этом у вас совершенно разные пути в искусстве и никогда не было ни одной совместной выставки.

— Мы разные художники. Мы всегда настаивали на том, чтобы делать отдельные выставки. Мы никогда не делали совместных, но участвовали в общих проектах. В 2014 году Ира Горлова решила сделать вечер в ГЦСИ, чтобы мы показали наши совместные работы. У нас есть около десятка общих перформансов, и несколько совместных проектов, которые мы делали в других городах, например на биеннале в Красноярске. Но, конечно, я люблю персональные выставки. Люблю сама за все отвечать, как и Вова. Тот вечер В ГЦСИ Вова назвал «Не раздельные и не слиянные». Мы не разделимы и не сливаемся.

— Когда Вова писал тексты или давал интервью, он совершенно спокойно говорил о самом себе, не упоминая о вас.

— Я говорила ему: «Про меня не надо».

— Но вы неизменно упоминаете Вову в своих интервью.

— Вовы нет. Только поэтому. Я упоминаю Вову, потому что Вова был для меня всем. Я всегда ему говорила: «Ты — моя мама, папа и родина».

И он мне так говорил. В свой последний день, утром, он сказал: «Ниночка, ты так меня радуешь своим личиком». А мне было 66 лет.

Когда я болела и лежала в больнице, Вова был совершенно потерян, так он переживал. Я была в реанимации 11 дней, — только 11 дней мы были не вместе за 35 лет. В реанимацию не пускали, но Вова приходил каждый день под двери. Его гнали оттуда. Завотделением говорил Вове: «Идите уже работайте, идите что-то делайте. Что вы тут торчите». Вова отвечал: «Нина — моя главная работа». По вечерам приходили мои подружки. А с утра приходил Володя. И что-то мне все время приносил. Мне все сказали потом, что если бы со мной что-то случилось, он бы не выдержал. А я нашла в себе силы жить. Я не думала, что смогу жить одна, а я живу. Я все время с ним разговариваю. Когда я работаю в мастерской, тут у меня мольберт, а тут — Вовины фотографии стоят. И я так сажусь, чтобы он видел, что я делаю.

— Как вам кажется, после ухода Вовы ваши работы изменились?

— Они изменились в тот момент. Немножко. Но я по-прежнему живу в своей медитации.

— И вокруг ожившие предметы.

— Я всегда говорила, что я их боюсь, и я их так приручаю. Так же, как боюсь зверей, боюсь кошек, собак. Когда смотрю в их глаза — там бездна. Мне страшно.

Это с детства. Нас гоняли в детстве в зоопарк рисовать львов, медведей. Я умирала от страха, не могла их нормально рисовать.

А предметный мир — он же тоже живой.

Художнику важно каждые пять-шесть лет начинать что-то другое. Ракурс какой-то менять. В какой-то момент я занималась видео-инсталляциями. Я живу, работаю, отвечаю на какие-то вопросы времени. Что-то могу сделать маслом, что-то карандашом, что-то видео, что-то перформансом. У меня есть работа «Моя мама хотела тоже быть сильной». В 2002 году она участвовала в Третьяковской галерее на выставке женщин-художниц. Там были и вышивки монахинь, и современное искусство. А я придумала такую историю. Взяла фотографию своей мамы, где она стоит в физкультурной пирамиде в тридцать каком-то году, и фотографии мам и бабушек художниц—участниц выставки, где они занимаются спортом, физкультурой, ГТО. Набралось 10 штук. Кто-то на брусьях в 1930-е годы, кто-то стреляет, кто-то в прорубь опускается, кто-то на лыжах едет, на мотоцикле рассекает. Все фотографии я пересняла и увеличила. И показывала вместе с видео, где Вова снял, как я делаю гимнастику по методике Синди Кроуфорд. Стоят два монитора, на которых идет разная гимнастика Синди Кроуфорд. Между ними коврик и две огромные советские гантели. Вот такая была инсталляция. В 2010 году ее показывали в ММоМA на Петровке. Там такая идея: после революции женщина хотела быть сильной, наравне с мужчинами. А сейчас женщины занимаются фитнесом для того, чтобы стать товаром для мужчин.

В «Перелетном кабаке» Максима Боксера («Перелетный кабак» — винный бар и галерея, открытая галеристом Максимом Боксером в партнерстве с поставщиком испанских вин Марией Олейниковой, — Forbes Life) у меня была выставка «Пролетая над разбитой вазой Йоко Оно». Я нарисовала старинного пупсика на разных вещах, как будто он летит в космосе. А внизу — осколки вазы, которые во время перформанса на второй Московской биеннале современного искусства разбила Йоко Оно. Тогда Вова собрал для меня эти осколки. Они много лет лежали у нас дома, ждали своего часа.

— Потом в «Перелетном кабаке» был аукцион осколков этой вазы.

— Аукцион моих осколков, то есть моих рисунков осколков. Перед аукционом пришла Аня Свергун, которая работала пиарщиком на биеннале в 2007 году, я ей рассказываю эту историю, как Йоко Оно разбила вазу. А Аня Свергун говорит: «Йоко Оно не разбивала вазу, она вынесла блюдо с осколками». Представляете, как наше восприятие работает. Потому что в моей памяти она вазу разбивала. Нельзя слушать свидетелей происшедшего. Всегда все говорят разное. Я очень люблю рассказ Чапека, как произошло ДТП, кого-то задавили. Машина уехала с места преступления. Полиция ищет номер. Никто не помнит. Но там был поэт-сюрреалист, который написал стих: «О, шея лебедя. О, грудь. О, барабан. И эти палочки, трагедии знамения». Вот номер: два, три, ноль и одиннадцать. Вот так работает искусство, понимаете.

Для корректной работы сайта рекомендуется отключить VPN.

Благодарим вас за сообщение!